作者:彭若愚、刘洋

2023年11月30日由最高人民检察院、公安部发布的《人民检察院 公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》(以下简称:《规定》)开始实施,同日《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》废止。《规定》立足近年来的逮捕羁押实践,围绕规范羁押强制措施适用、依法保障在押人员及被害人合法权益、保障刑事诉讼活动顺利进行等目标,新增公安机关作为羁押必要性审查评估主体,使羁押必要性审查的刑事诉讼阶段得以前移,明确规定了依职权应当进行羁押必要性审查、评估的具体情形,确定了依申请应当进行审查、评估情形,并进一步明确受理程序和时限,放宽了可以变更强制措施或释放的标准、并明示不予变更强制措施或释放的具体情形等规定。尤其值得一提的是,增加对未成年人的特别处理情形,体现了对未成年人的特别保护。《规定》的出台进一步明确了义务和责任,增强了羁押必要性审查的可操作性,结合“两高两部”2022年9月5日联合发布新的《关于取保候审若干问题的规定》,能切实感受到司法、公安机关近年来在持续推进制度完善,以期减少司法实务中非必要羁押突出问题。

与废止的《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》对比,《规定》有诸多新增的细节。笔者在《羁押必要性审查新规浅析(上)》中主要对比了《规定》在审查主体与审查时间阶段、宽严相济刑事政策等方面的变化。本文中,笔者将就新增的四项可以释放或者变更强制措施的具体情形、受理和具体办理程序的变化等内容进行对比分析,以期为读者提供助益。

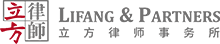

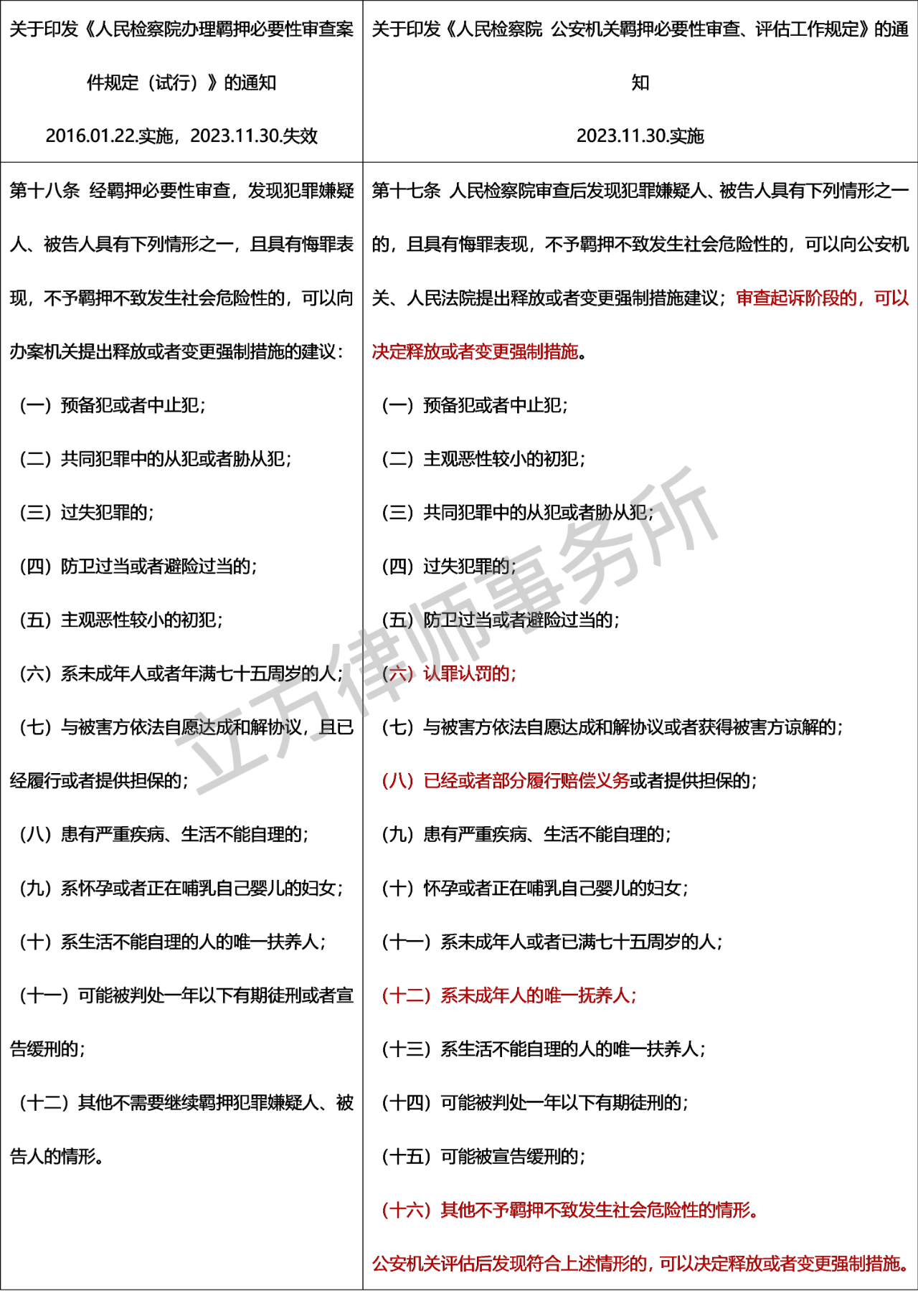

6.新增四项可以释放或者变更强制措施的具体情形。

放宽适用范围,其中兜底条款“不致发生社会危险性”也都可参照《最高人民检察院、公安部关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定(试行)》的规定,进一步具化。

7.受理和具体办理程序进一步赋权、确责并明晰化,增加流程透明度。

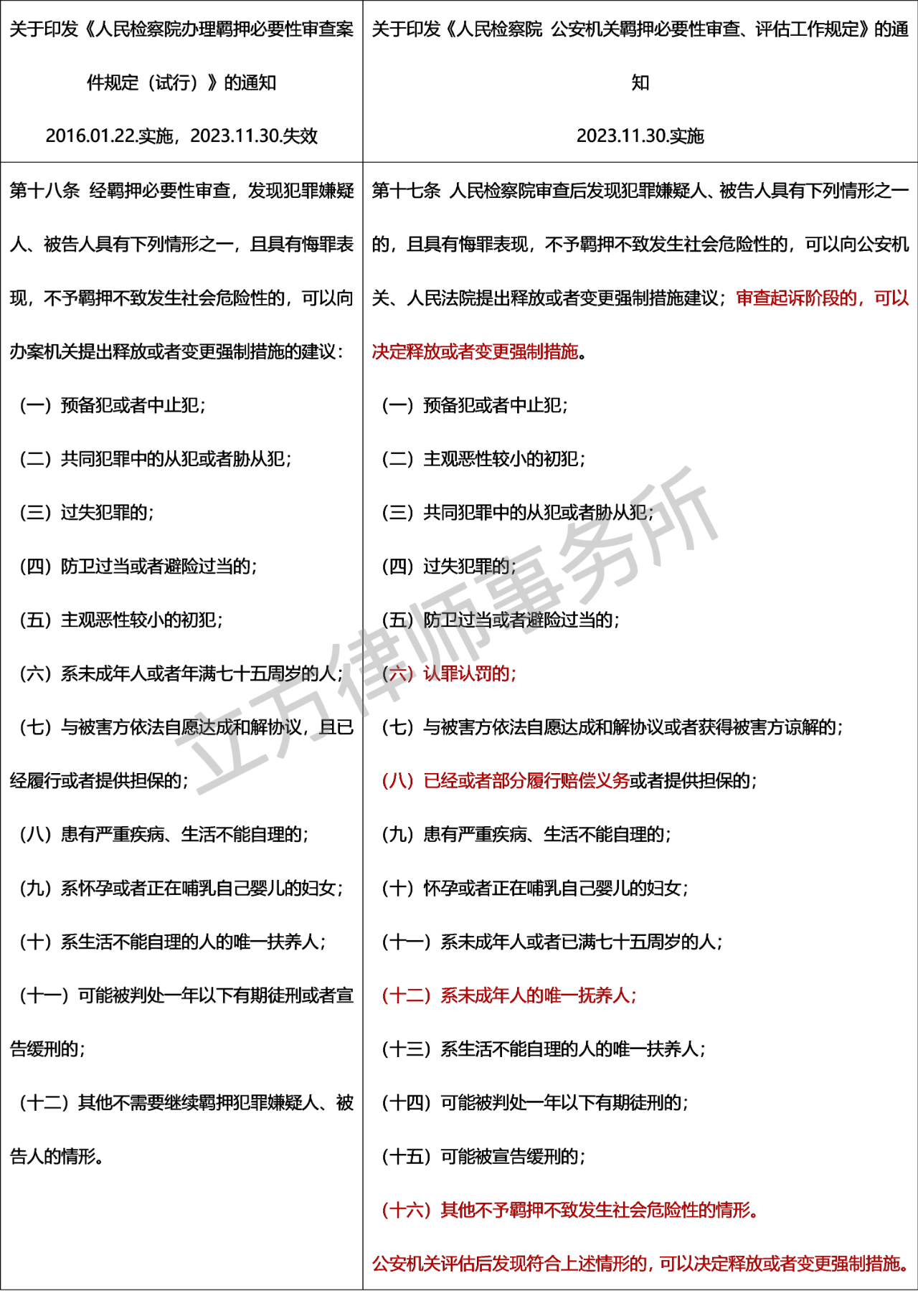

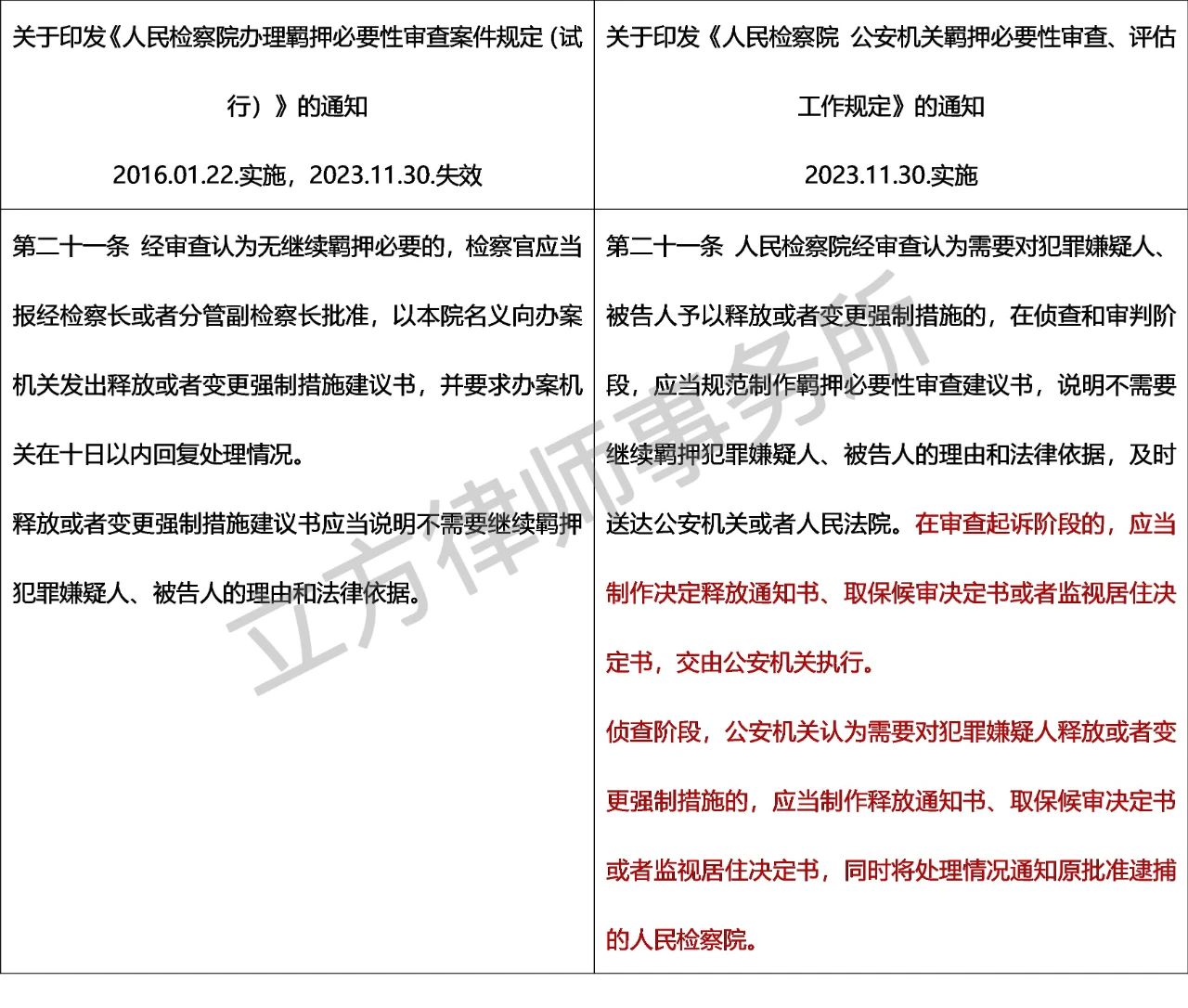

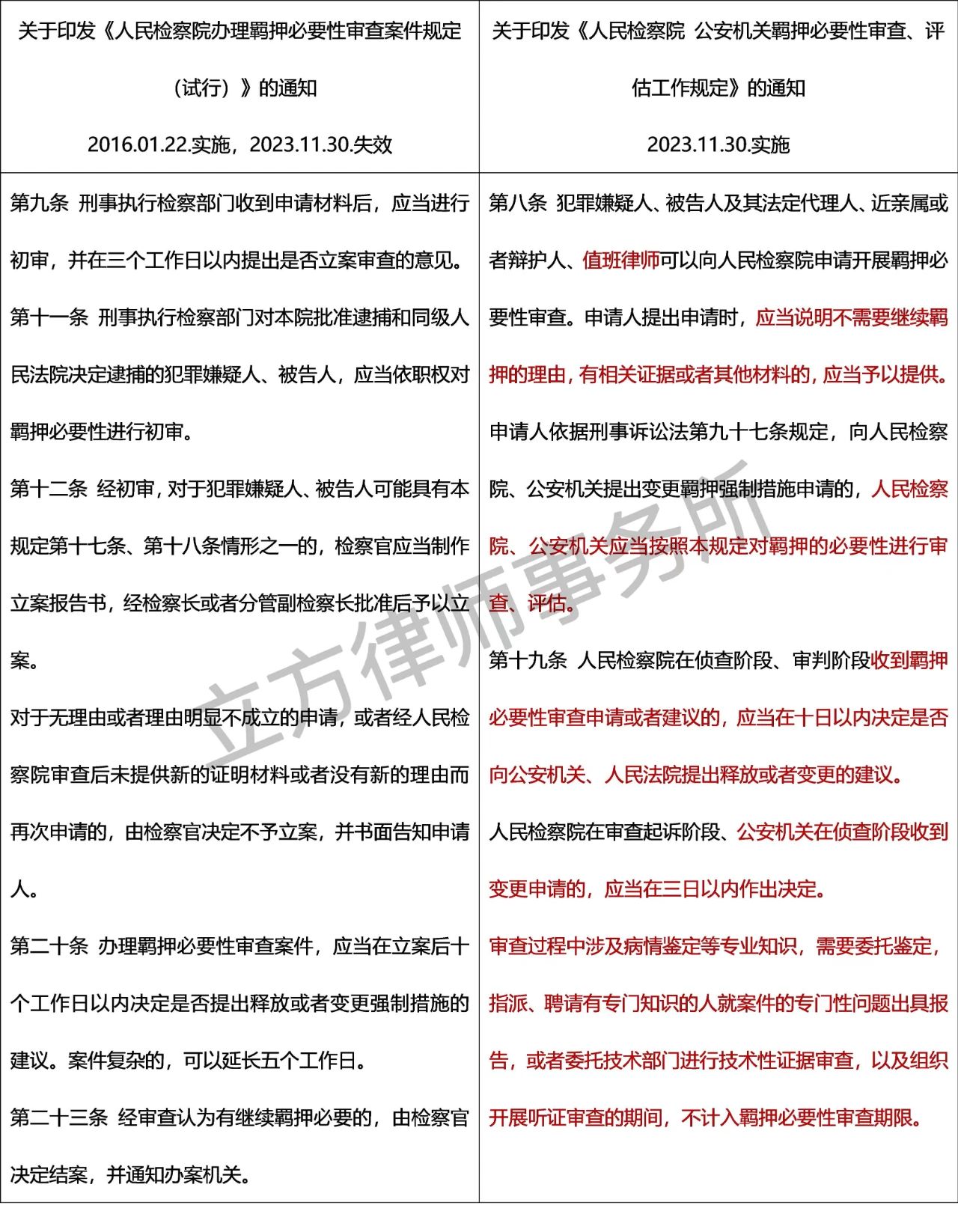

7.1.经申请的受理程序改变,由原来的“初审—立案—结案”,变更为“应当进行审查、评估”。并且《规定》进一步实质性明确承办时间,由原来的“立案后......工作日内”变更为“收到羁押必要性审查申请或者建议的......日内”,更符合司法实务,提高了对办案机关的办案要求。

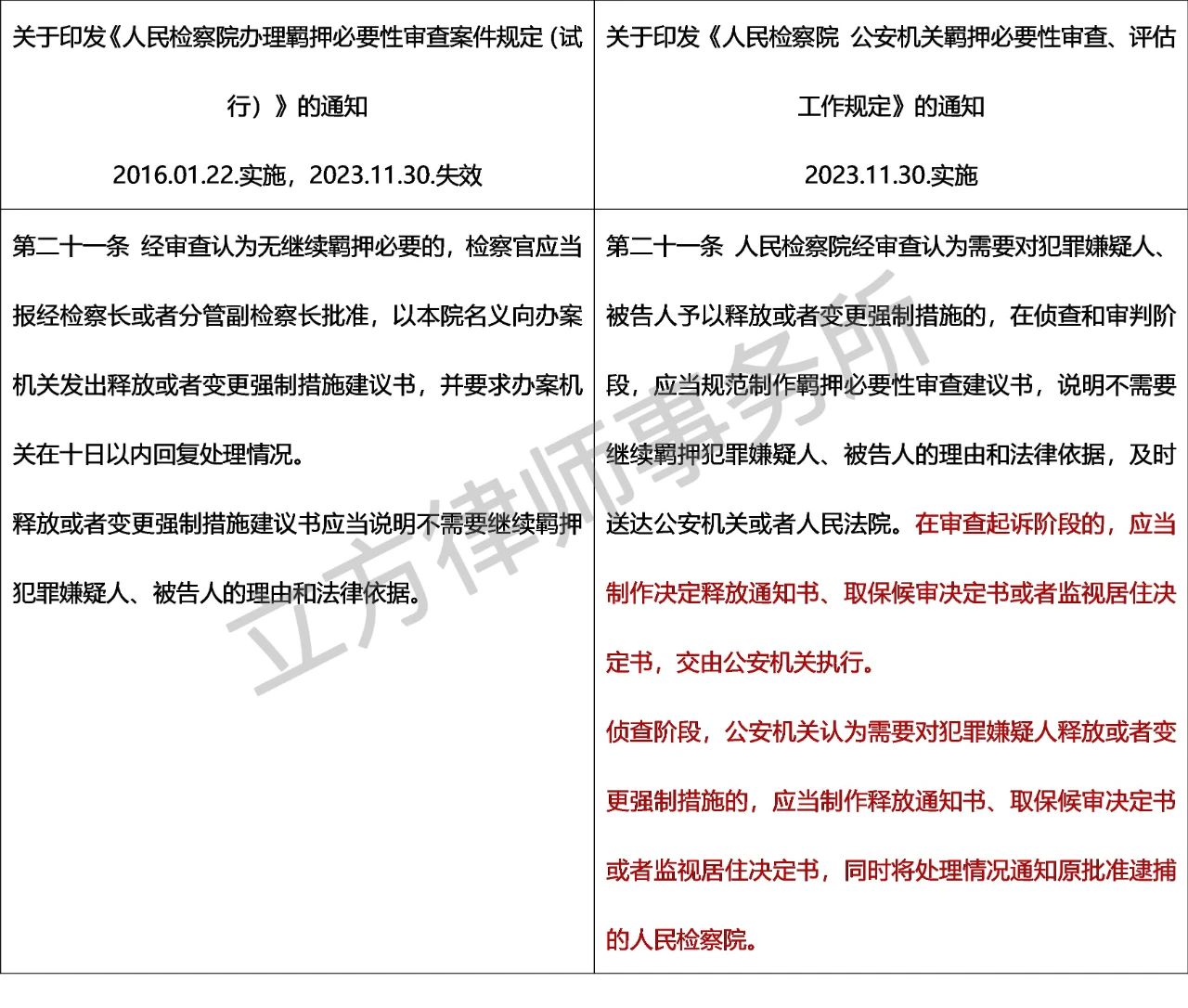

7.2.增加对释放或者变更强制措施的直接确定权。认为应当释放或者变更强制措施的:由原来的检察机关向办案机关发建议书等待反馈处理意见,变为检察机关在审查起诉阶段、公安机关在侦查阶段就可各自直接决定释放或变更。

7.3.对于办案机关未反馈检察机关发出的羁押必要性审查建议书的,检察机关由原来的“可以”变为“应当”提出监督纠正意见。

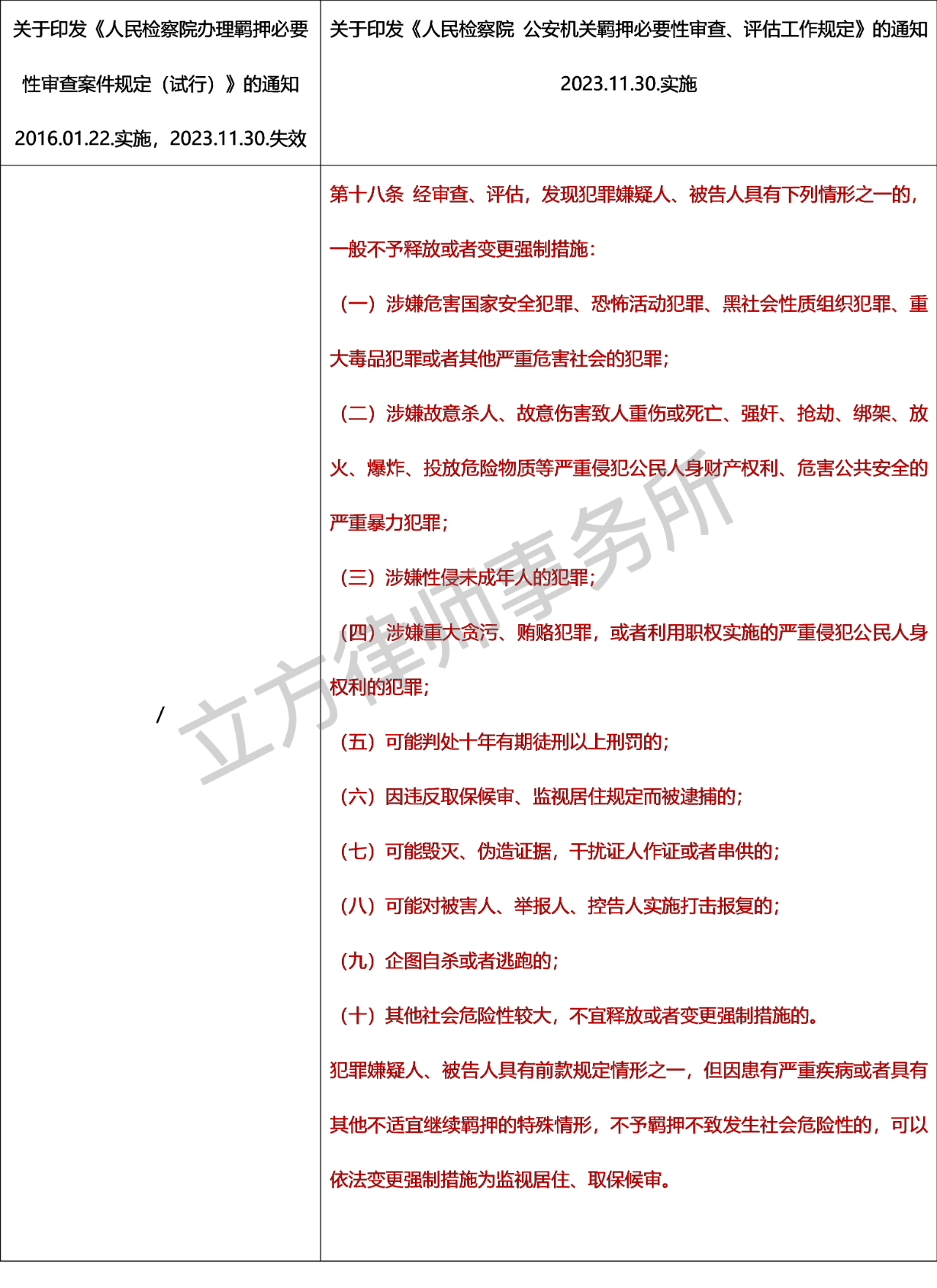

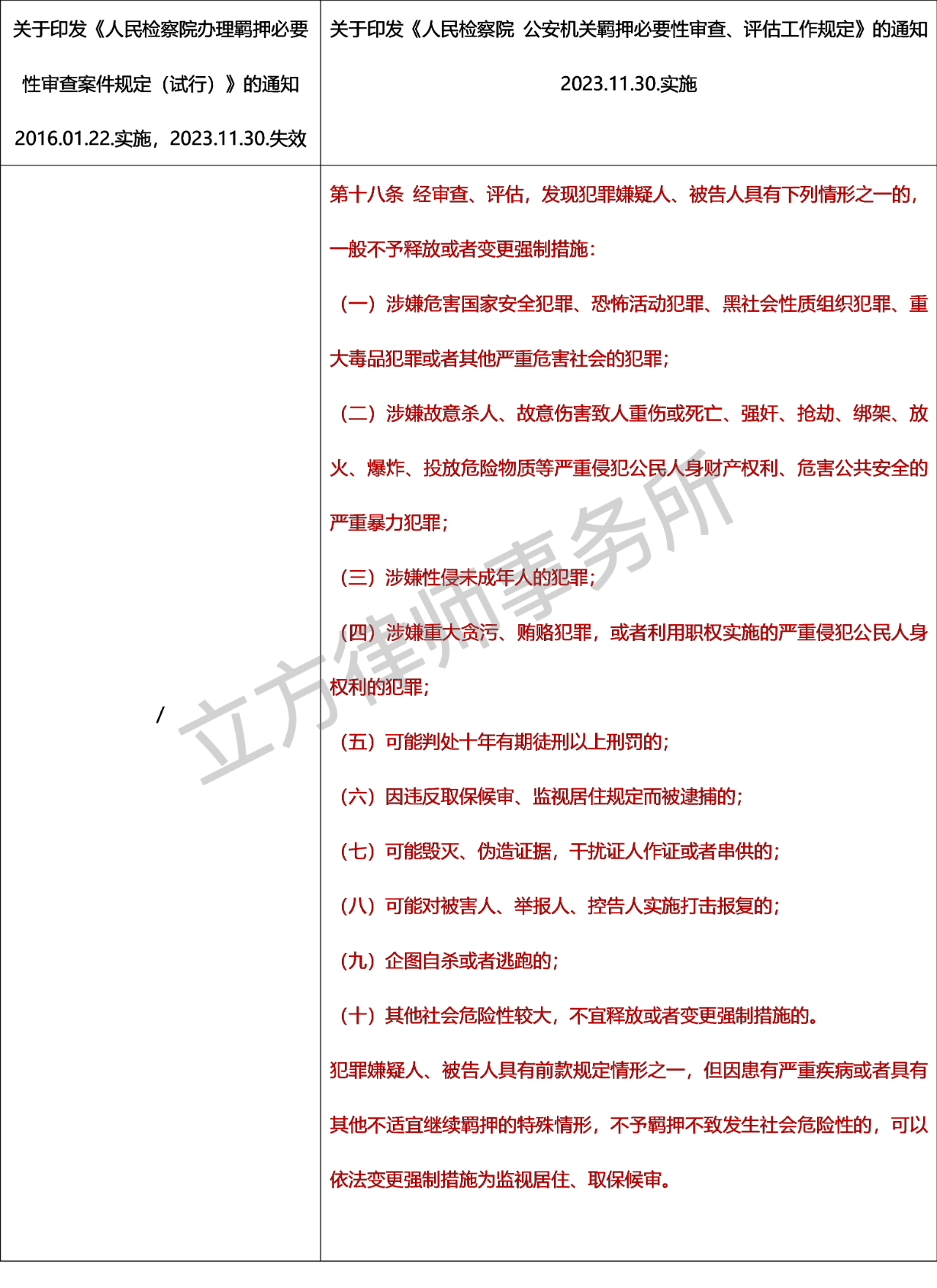

8.涉嫌危害国家安全等严重危害社会犯罪、故意杀人等严重暴力犯罪、性侵未成年人犯罪等10类社会危险性较大的情形,一般不予释放或者变更强制措施。

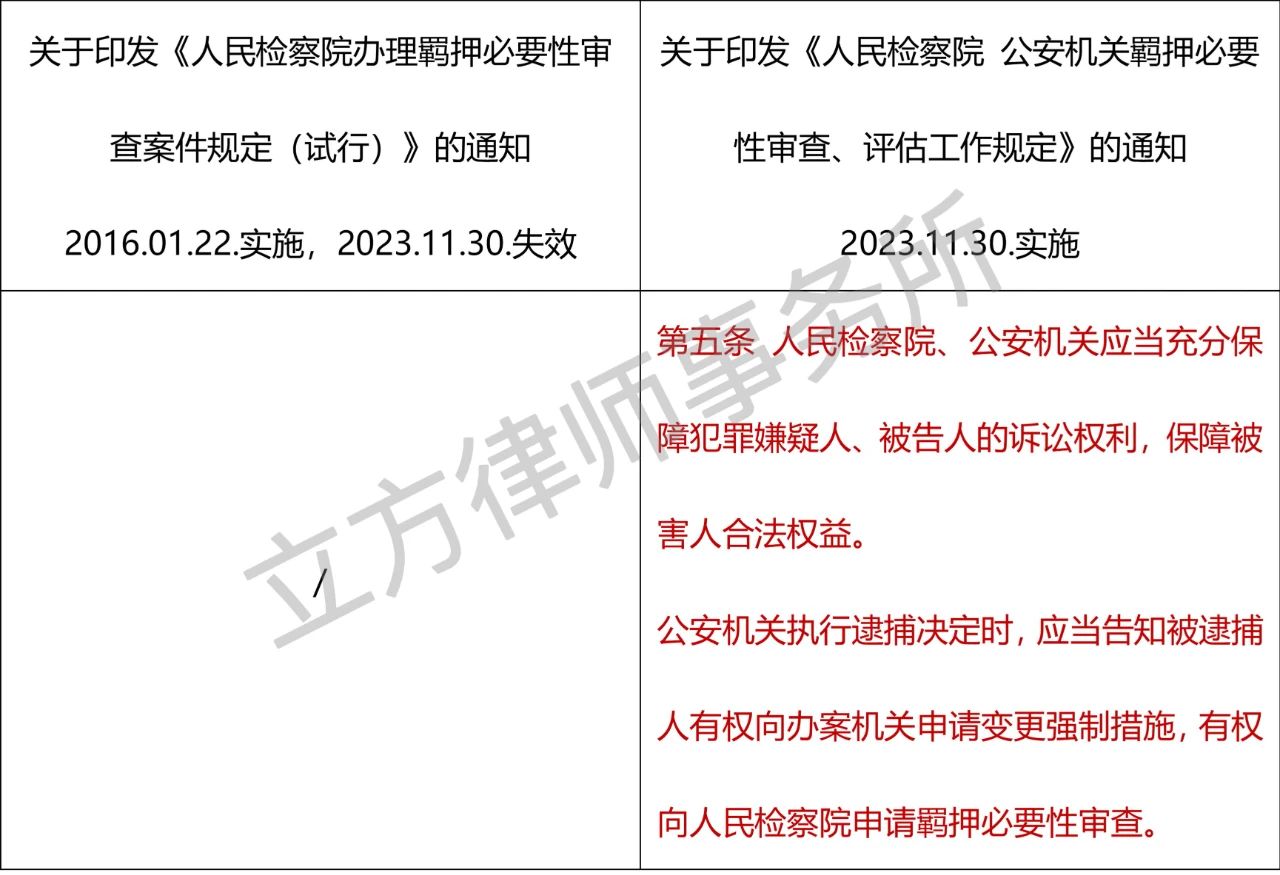

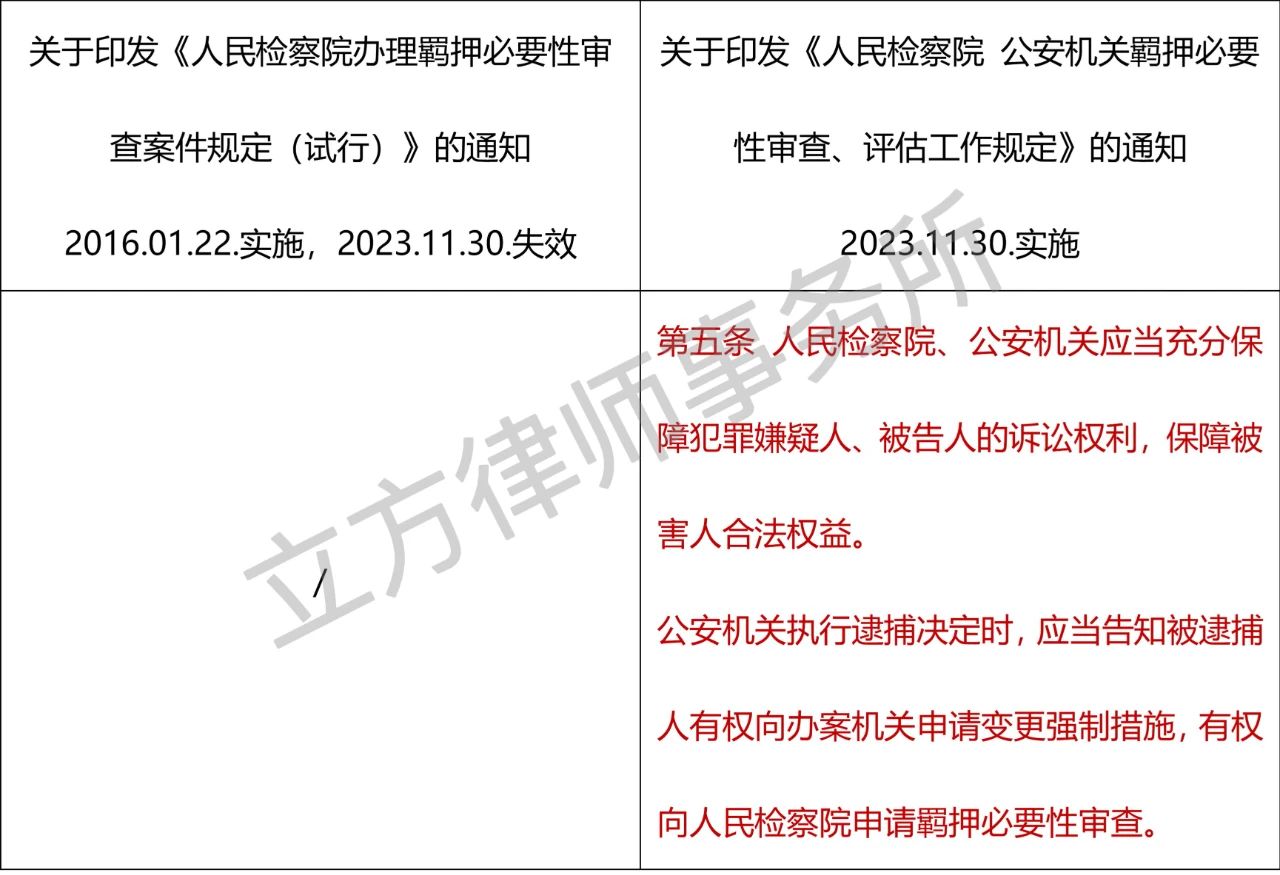

9.增加公安机关决定逮捕时的告知义务,同时被逮捕人有权申请变更强制措施和羁押必要性审查。

8.涉嫌危害国家安全等严重危害社会犯罪、故意杀人等严重暴力犯罪、性侵未成年人犯罪等10类社会危险性较大的情形,一般不予释放或者变更强制措施。

9.增加公安机关决定逮捕时的告知义务,同时被逮捕人有权申请变更强制措施和羁押必要性审查。

10.增加多处对未成年人的特别处理情形,体现了宽严相济的刑事政策。

《规定》多方面纳入对未成年人的保护,比如重点审查未成年人成长经历、犯罪原因以及有无监护或者社会帮教条件、引入对未成年人进行心理测评作为审查评估参考、强调跟踪帮教、感化挽救工作等,紧随《中华人民共和国预防未成年人犯罪法(2020修订)》、《中华人民共和国未成年人保护法(2020修订)》两法修订精神,协助促进未成年人司法体制机制改革的进步。

特别声明

本文仅供参考,不构成律师的正式意见,不应被看作是采取任何法律行动或进行法律决策的依据。文中所述仅代表作者个人观点,并不反映作者所服务的任何机构或客户的立场。

相关人士

专业领域

相关推荐